工事屋の経験

ここでは、建築用EXP.Jを施工する上で事前に注意しておくべき事例や建物・躯体状況に応じた納まり例を弊社の経験をもとに載せてみましたのでご活用下さい。

漏水の原因と対策

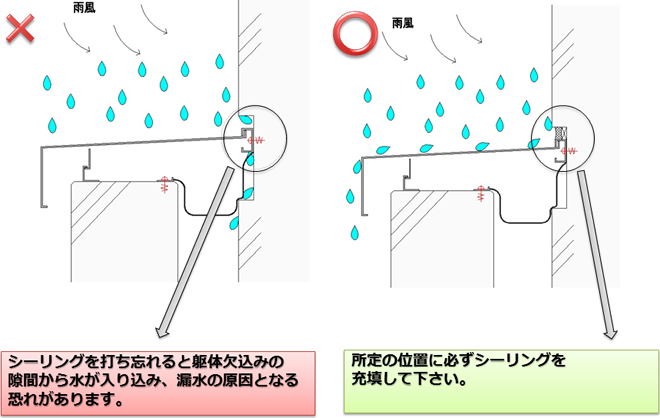

シーリングの打ち忘れ

屋上などの屋根-外壁間のEXP.Jの施工後、漏水が起こるケースがあります。その原因の1つとなるのがシーリングの打ち忘れです。

EXP.J用に欠き込まれた躯体とEXP.Jの製品との取合いは、シーリング施工業者によってシールを打つ必要があります。

このシールが打たれていないと躯体欠き込み部のEXP.Jの上部に開口部ができて、そこからEXP.Jの裏面に廻り漏水の原因となる場合があります。

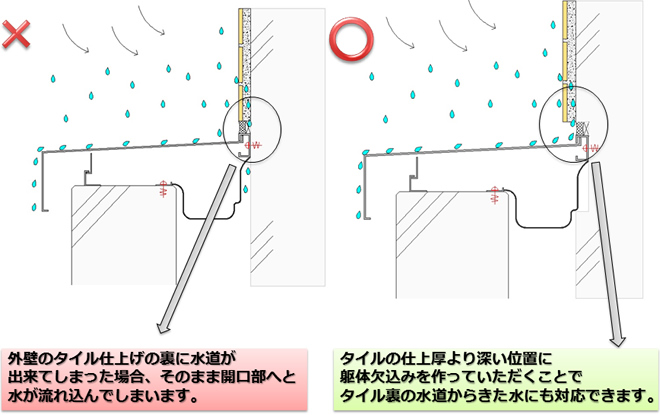

タイル・モルタル貼りの裏面に水道が出来てしまっている

タイル仕上げと屋根-外壁タイプのEXP.Jが取り合う場合、左下図のようにタイル仕上げの厚みの中で2面シーリングをして取合い部を納めるといったお話をよくいただきます。仕上厚だけではタイル・モルタル貼りの裏に水道が出来てしまった場合、そのままEXP.Jの開口部に水が浸入し漏水の原因となる恐れがあります。

そこで右上図のように、仕上厚よりさらに深い位置に欠込みを作り、シーリングの処置を施すことにより万が一タイル・モルタルの裏から水が流れ出てきた場合も、水の流れを止め開口部への侵入を防ぐことが出来ます。

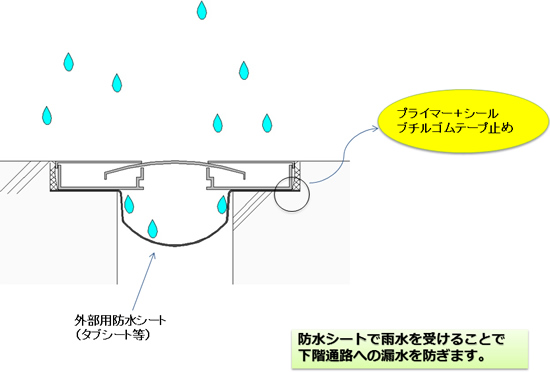

外部廊下に使用した時のEXP.Jの間違った補助シート納まり

渡り廊下等の外部で、床用のEXP.Jを使用する場合、屋内用補助シートではなく、外部用防水シート(タブシート等)の使用をお勧め致します。

規格品床EXP.Jの屋内用補助シートの場合、屋内に使用する事を前提に設計されている為、下図の通りEXP.J受材先端部に塩化ビニールのシートを取り付ける仕様が一般的ですが、躯体の欠込み端部からの水の流れに対しての止水性は期待出来ず、水仕舞いもよくありません。

そこで外部用の防水シートを下図の通りブチルテープ等を使い、躯体直にシートを止めることで、躯体欠込みの隙間から 水が漏れる不安も軽減されます。

※尚、下階が居室の場合は、受樋等の止水対策が必要になりますので別途ご相談下さい。

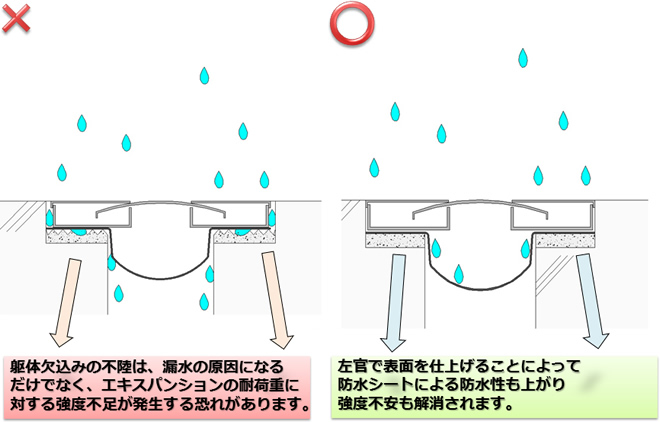

躯体欠き込み部の不陸・ガタツキによるシートとの隙間による漏水

床のEXP.J施工時に、仕上面がフラットになるよう、躯体に所定の欠込みを設けて頂きますが、左下図のような欠込み状況で、不陸があるとシートと躯体との間に隙間が生じそこが水道となってしまう為、そのまま取り付けしてしまうと漏水の原因になる場合があります。

そして床の場合は人が通行する際に上に乗るため、躯体欠込みの不陸はエキスパンションカバー自体の耐荷重に対する強度不足を生む恐れもあります。

右上図のように左官仕上げを施すことで、上記したような漏水への危険を回避できると共に、エキスパンションジョイントカバー自体の耐荷重への強度不足の心配もなくなります。

外部廊下に使用した時のEXP.Jの間違った補助シート納まり

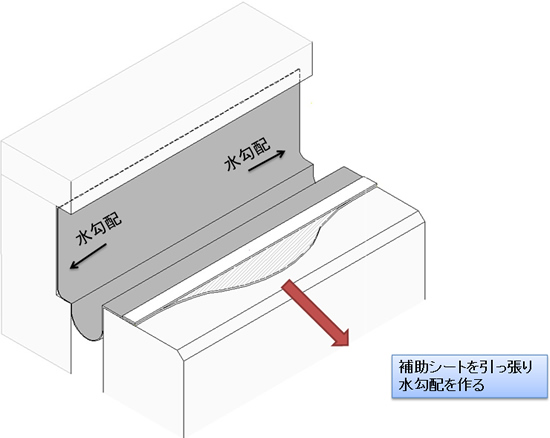

外部用EXP.Jの止水性能は、カバー材で直接の雨水を防ぐ一次止水と微量に侵入した雨水に対する二次止水に分けられますが、ここでは二次止水ラインとして機能する補助シート(タブシート)が漏水原因となりうる水溜り状態を防ぐ納まりについてご紹介致します。

近年増加傾向にある集中豪雨に対して、更なる止水性能向上の一環として弊社では下図のように、補助シート(タブシート)の幅調整をしながら水勾配を設けることで、水溜り状態にならない施工を行っています。

タブシート(補助シート)の排水に関する考え方

タブシートは屋根、床、外壁のエキスパンションジョイントカバーから侵入する雨水を一時的に受ける補助的なシートのことです。(※簡易止水を目的とした補助的なシートの為、止水効果は低いです)

エキスパンションジョイントカバーを取り付ける前に設置します。

設置例

① 水を溜めないようにする

水平面(屋根、床)には極力水を溜めないように勾配をとります。距離が短ければ片勾配、距離が長ければ両勾配にします。

※クリアランスの大きさや耐火帯の有無により、勾配がとれない場合もあります。

② 入隅がある場合

屋根と外壁取り合いの入隅がある場合、その部分へ極力水が流れないようにします。入隅部は水仕舞いが難しいため、水がそこから逃げる形で水勾配をとります。

※入隅部の下部が部屋内部の場合は樋の設置を推奨します。

③ 立ち上がりがある場合

水平面の両端部に手摺壁などの立ち上がりがある場合は水の逃げ道がなくならないように、立ち上がり部分はクリアランス内を通して外壁側に水を抜くようにします。躯体が鉄骨などでクリアランス内にシートを貼れない場合は、別途で排水用に樋を設けてもらうようにします。

④ 躯体が庇形状の場合

庇端部から水を落とします。

その際、シートから排水される水を受けて落とすためのコーナーカバーの設置をお勧めします。

⑤ 内部の場合

内部廊下などは外部へ水を抜くことが難しいため、両端部を立ち上げて水が溜まるようにします。溜まった水は自然乾燥が基本となります。水を抜きたい場合は別途で排水用に樋を設けてもらいます。

※クリアランスの大きさや耐火帯の有無により、打ち合わせが必要です。

⑥ 平面コーナーがある場合

コーナー部を頂点にして縦面へ勾配を取ります。

⑦ 途中フロアでの水抜き

途中フロアから排水したい場合はEXP.Jカバーの役物で排水パイプがついた仕様で納めます。

⑧ シートの貼り方 ~シール施工位置~

シートの両端部に「捨てシール」をして、水が浸入しにくくします。。

ジョイントについて

出来るだけ水平面でのジョイントは避けることを推奨致しますが、どうしも各所でジョイントする場合に関しては、

※クリアランスやエキスパンションジョイントカバーの仕様、現場状況により納まりが異なる場合があります。タブシートは雨水の侵入を補助的に受けるためのものです。

屋根用の製品以外で完全止水が必要な場合は打ち合わせが必要です。

役物カバーの考え方

役物のコーナーカバーはエキスパンションジョイントカバー各部位の取り合いに設置します。主に意匠を損なわない目的に必要とされますが、可動性能等の役割も求められることから状況に応じて、様々な形状があります。

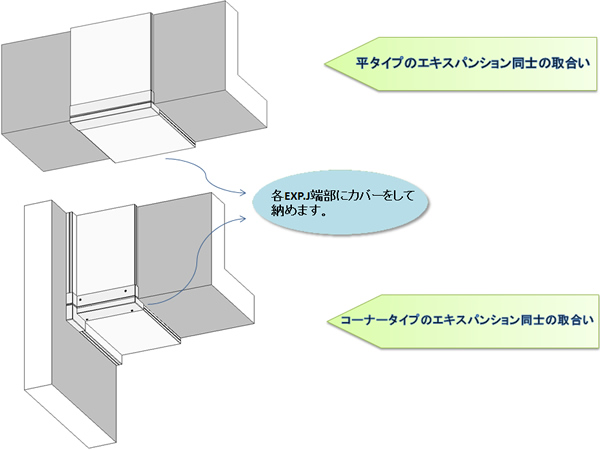

一体型カバーの納まり

EXP.Jの役物カバーとしては一般的な納まりです。取り合う2つのエキスパンションジョイントカバーの端部を一体型となった1つのカバーでクリアランス50㎜~200㎜の中・低層建物に使用するケースが多いです。

分割型カバーの納まり

可動量が大きい場合に使用するハイグレード仕様です。取合う2つのエキスパンションジョイントの端部に、それぞれカバーをすることで大きい可動量に対応します。クリアランスの大きい高層建物で使用することが多いです。

※その他、免震対応のカバー等は可動量が大きいことなどから取付条件に応じ納まりが異なるため、その際はぜひ弊社にお問い合わせ下さい。

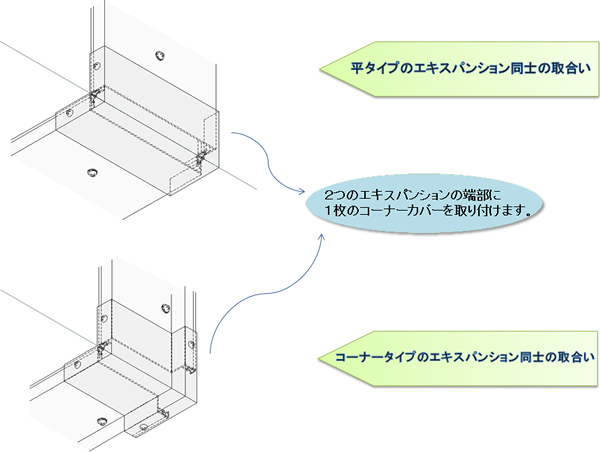

屋根と外壁の入隅の納まり

平タイプ取合い

コーナータイプ取合い

上図は屋根EXP.Jと外壁EXP.Jの入隅取合部の納まりの一例です。

※現場の環境により個別の納まりが必要な場合もあるので、詳細は弊社へお問い合せ下さい。

壁EXP.Jがスラブ間を通過する納まり

外壁、内壁EXP.Jをスラブ間を通す場合、可動量分を切欠きした後、裏当ての板で塞ぐ納まりを標準としています。

※各現場により納まりは異なりますので、御検討される方は弊社までお問い合せをお願いします。

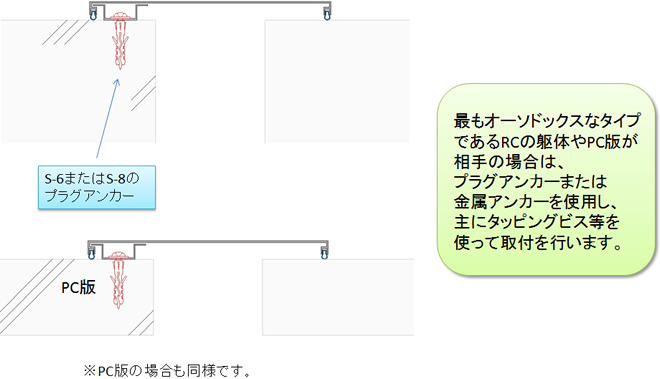

仕上別固定事例

エキスパンションジョイントカバーは床・壁・天井・外壁・屋根とあらゆる部位に施工することから取り付ける相手も様々です。取り付ける相手側の機能や意匠を損なわないよう、相手によってエキスパンションを固定するアンカーを使い分ける必要がありますので、ここでは仕上げ別の施工事例をいくつかご紹介致します。

RCやPC版の場合 プラグアンカーまたは金属アンカー

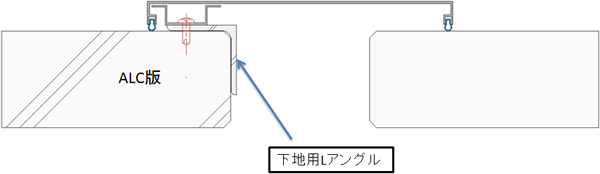

ALCの場合

ALC版では直接固定する場合、RC・PC版同様プラグアンカーを使用しますが、ALC版の厚みが薄い場合などは上図のようにLアングルを通していただいてALC版の割れを防止した納まりとしています。

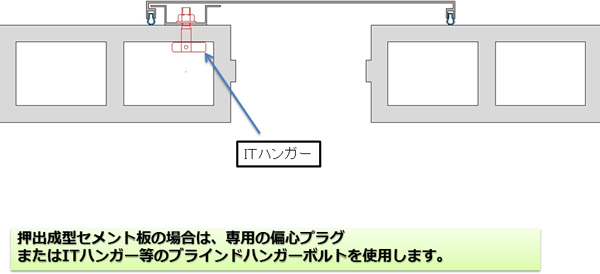

押出成型セメント板の場合 偏心プラグまたブラインドハンガーボルト

各種仕上げ材別の取り合い

Ⅰ サイディングボード

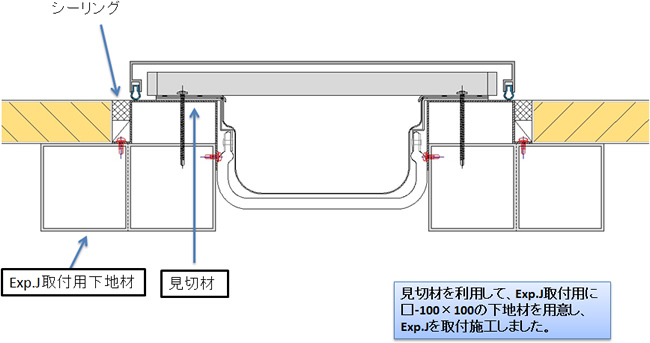

EXP.Jがカバータイプの場合、クリアランス端部に使用されるサイディングボードを押える見切材を利用して施工いたします。

下図は弊社の施工事例ですが、見切材にEXP.J用の下地材を取付、それにEXP.Jを固定する形で施工いたしました。

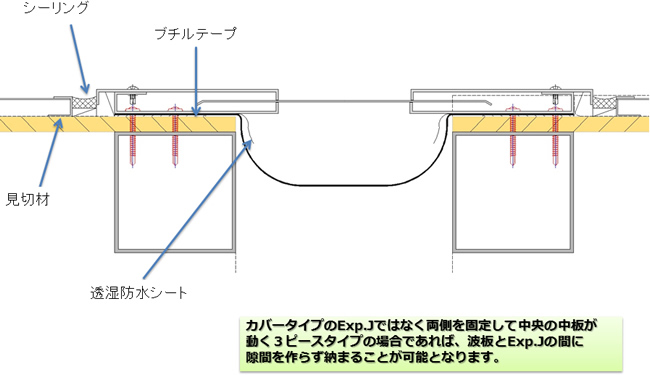

Ⅱ 波板パネルの場合

主に倉庫や工場で使用されることが多い波板パネルの場合、中央カバーが可動する3ピースタイプのEXP.Jを利用して下図のように施工しております。

Ⅲ 乾式石張りの場合

基本的に石材に直接プラグアンカーや金属アンカーを使用すると、割れるリスクが高い為、角パイプ等の乾式下地材を 下図のように設置していただいてEXP.Jの取付行っております。

Ⅳ 外断熱壁の場合

近年増えている外断熱工法への対応として、ロングタイプのプラグアンカー(断熱材t=50以下に限る)や断熱材の厚みに合わせた丸パイプをスリーブ管として使用し、EXP.Jの取付を行います。

ただし、断熱材の厚みが50mmを超える場合については状況等を踏まえて取付方法を決めることをお勧めいたします。

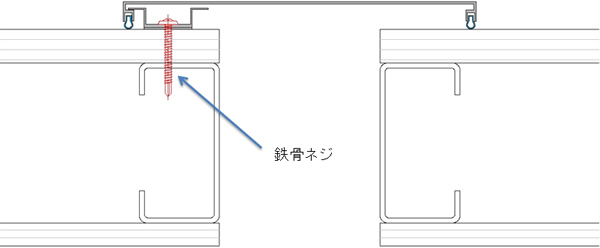

Ⅴ 軽量鉄骨(LGS工法等)の場合

軽量鉄骨(LGS工法)では、ボード固定用の下地材スタッドやCチャンネルがEXP.Jのビス取付位置にあるように注意してください。

※ここで紹介している納まりは、あくまで過去の事例等になります。

各種仕上材の納まりは状況を踏まえた事前の打ち合わせが重要となりますので、ご相談下さい。

手摺と床EXP.Jの取合いに関する考え方

マンションの外部廊下で、1枚カバータイプの床EXP.Jと手摺タイプEXP.J納まりがあります。外部ということで取合い部のすき間や雨水による水たまり等の影響が発生する場合があります。それらの問題を少しでも解決した事例をご紹介します。

受樋機能があるEXP.J

EXP.Jメーカーが唯一持ち合わせていない部位の納まりです。弊社は物件の状況に応じて対応しております。

EXP.J機能と雨水の侵入防止機能を併せ持つ納まりの一例を紹介します。

クリアランス50~200の場合

平タイプ

コーナータイプ

クリアランス250~600の場合

平タイプ

コーナータイプ

下階が外部廊下で床EXP.Jのみ施工の場合

平タイプ

コーナータイプ

ご紹介しました納まり例について以下の点に注意が必要です。

① ジョイント方法

② 横引ドレンや排水経路の確認、落とし口の形状、位置、取合いの確認。

③ 耐火帯と取合う場合、取付け位置や形状が大きく変わることがあります。

④ 躯体形状や施工環境によって、EXP.Jとしての可動量が縮小することがあります。

⑤ シーリング処理の部位は定期的なメンテナンスが必要となります。

※弊社は各現場の状況に合わせて納まりをご提案しておりますので、ご検討の方はお問合せお待ちしております。

床化粧タイプと内壁EXP.J取合い部納まり

※上図納まりは一例ですが、建物・設定条件や可動量により納まりの検討が必要です。

詳細は弊社へお問合せ下さい。

CONTACT

お問い合わせ

ご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください

対象地域東京・神奈川・埼玉・千葉

設計協力のご依頼は、適宜メーカーをご紹介させて頂きます。

お電話でのお問い合わせ03-5491-5321